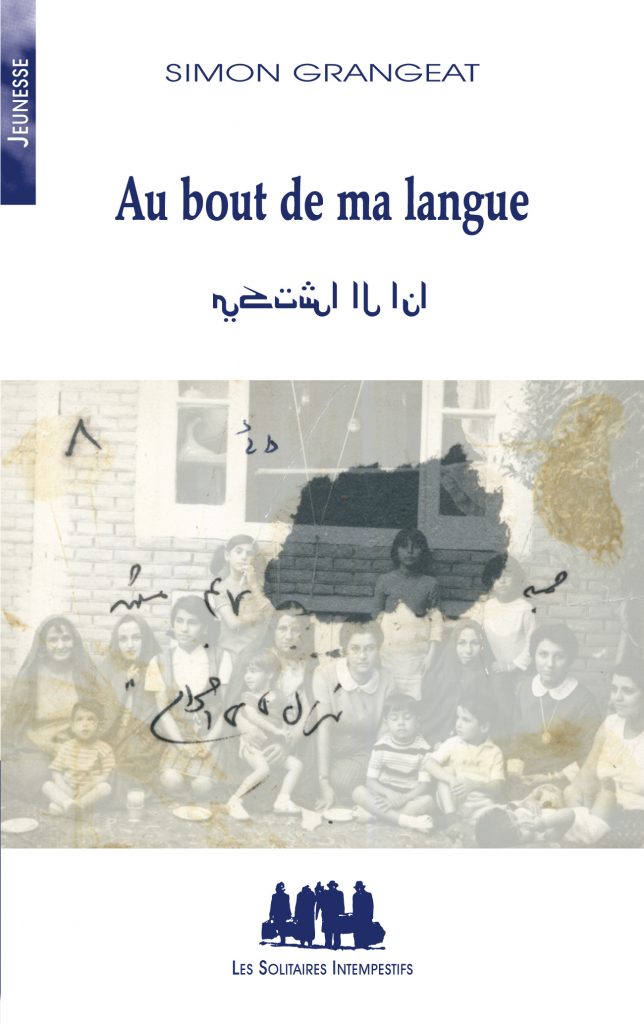

Au bout de ma langue

Les Solitaires intempestifs, 2026

64 pages

PERSONNAGES :

1 homme

des voix enregistrées

Prix et sélections

finaliste du prix Kamari, 2025

finaliste du prix Les Audacieux, 2025

sélectionnée par le bureau des lectures de La Comédie Française, 2024

Soutiens à l’écriture

écrite dans le cadre de l’appel à projet 4×4, mené par Les Tréteaux de France, La Cité internationale de la langue française, la Chartreuse de Villeneuve lez Avignon et le Totem, scène conventionnée d’intérêt national, 2024

résidence d’écriture à La Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts, 2024

résidence d’écriture à La Chartreuse de Villeneuve lez Avignon, 2024

Comment quitter une culture pour une autre ? Comment plonger dans un tout autre monde, au risque de s’y perdre ? Taym à 9 ans lorsqu’il arrive en France, fuyant la violence de son pays. Avec ses parents, il a quitté sa culture, ses racines, sa langue. Alors quand il arrive ici, le français, partout, tout le temps, autour de lui, ça fait comme du bruit. Jamais des phrases, jamais du sens, juste du bruit. Un jour, Taym ferme sa bouche à triple tours et se tait. Parler, pour quoi faire ? De toute façon personne ne le comprendrait. Face au mutisme du petit garçon, son père, sa mère, sa grand-mère, ses camarades son maître puis sa maîtresse tentent de l’accompagner. Chacun à leur manière, ils le guident sur le chemin d’une nouvelle langue qui viendrait s’additionner à l’ancienne, sans la remplacer.

mise en scène Tal Reuveny

(c) Christophe Raynaud de Lage

mise en scène Tal Reuveny

(c) Christophe Raynaud de Lage

mise en scène Tal Reuveny

(c) Christophe Raynaud de Lage

extrait

Taym. – J’ai neuf ans lorsque j’arrive en France.

Je ne parle pas un mot de la langue qui m’entoure. Rien. Je n’ai même jamais entendu ces sons de toute ma vie. Seulement l’arabe. Toujours. L’arabe précieux des histoires que me raconte jaddatî, ma grand-mère. Celui tendre et secret de ma mère, au moment du coucher. L’arabe joyeux de jeux avec mes amis. Celui, sévère, de mon voisin quand on s’excite un peu trop dans la cour de l’immeuble. Ou bien l’arabe mystérieux, ancien, des chansons de mon père.

Alors quand j’arrive ici, autour de moi, le français, partout, tout le temps, ça fait comme du bruit. Jamais des phrases ou des mots ou même des sons qui pourraient vouloir dire quelque chose. Rien.

Dans la rue, au parc, à l’école, partout où l’on m’emmène, seulement des bruits de bouche qui volent tout autour de moi sans que je ne comprenne rien.

Et même si les autres veulent m’aider ou bien s’ils sont tout simplement curieux de moi – s’ils veulent prendre de mes nouvelles, par exemple – dans mes oreilles, ça ne fait tout le temps que du brouhaha. On dit comme ça, ici. Du brouhaha. J’aime bien ce mot : brouhaha.

l’écriture

Le théâtre contemporain s’est beaucoup attaché aux parcours migratoires, aux difficultés du départ, du trajet, des passages. J’ai moi-même déjà beaucoup écrit sur ces questions-là (Du piment dans les yeux, mais aussi Terres closes ou Partie Libyenne…).

Au bout de ma langue explore la question des ailleurs sous un autre angle : celui des bouleversements symboliques, imaginaires, culturels liés à l’installation dans un nouveau pays. Par delà des questions juridiques et administratives, comment un pays fait-il sien des citoyens et des citoyennes venus d’ailleurs ? Comment s’installe-t-on ici, « chez nous » ?

Il y a là pour moi un impensé de nos imaginaires contemporains. Comme si la question de l’intégration, de la stabilisation, de la fin du voyage n’était jamais d’actualité. Comme si le mouvement avait été rendu perpétuel par le remplacement lent et pernicieux du mot « réfugié » par le mot « migrant » – figure de l’éternel errant.

Au bout de ma langue met en jeu un personnage au moment où il va déposer son premier dossier de demande de carte d’identité. Passé de l’autre côté du danger, le jeune homme est libre de raconter le parcours intérieur qu’aura été son arrivée. Le balancement entre les langues. Le bouleversement de voir ses parents arrachés à l’aura de leurs premiers métiers. La honte de les voir déclassés, devenus inutiles… La distance aussi prise avec sa grand-mère restée là-bas… Le jeune homme est la mémoire de ces blessures, mais il est aussi la preuve de leur dépassement possible.

J’ai voulu que le texte porte en lui-même la force des deux naissances du jeune homme. La partition est donc un voyage bilingue, entre le Syrien et le français, donnant à entendre aux jeunes spectateurs la beauté d’un dialogue entre les langues.

Dans la presse

« Au bout de ma langue », du silence à l’apprivoisement de nouveaux mots

Dans Au bout de ma langue, Omar Salem incarne Taym, un jeune homme de 18 ans ayant fui la guerre en Syrie neuf ans plus tôt.

Sur un texte simple et juste de Simon Grangeat, Tal Reuveny met en scène, dans Au bout de ma langue, le parcours d’un jeune Syrien exilé en France et projeté dans le « bruit » confus d’une langue qu’il ne comprend pas. Une pièce jouée au Théâtre de la Concorde jusqu’au 25 octobre, avant de trouver sa place dans divers lieux publics.

C’est ce que l’on appelle une forme légère. Une heure de spectacle portée par un unique comédien. Pour tout décor, un plateau nu et quelques accessoires quotidiens – ventilateurs, pans de tissu, magnétophone et cassettes – qui revêtiront dans la mise en scène de Tal Reuveny une dimension onirique inattendue. Et, élément essentiel, une bande-son créée par Jonathan Lefèvre-Reich qui dialogue et interagit en permanence avec le héros de la pièce. (…)

Emmanuelle Giuliani

La Croix

22 octobre 2025

Dans le cadre du projet 4×4, le texte de Simon Grangeat Au bout de ma langue – انا لا اشتكي m’a immédiatement interpellée. En tant que metteuse en scène étrangère arrivée en France il y a dix ans sans parler la langue, je suis profondément touchée par la justesse avec laquelle il capture cette expérience du déracinement. Cette sensibilité rare dans son écriture, cette compréhension fine des silences qui habitent l’enfant réfugié, résonnent intimement avec mon propre parcours et renforcent ma conviction artistique de porter cette histoire sur scène.

Une mairie. Un jeune homme de 18 ans s’apprête à demander, enfin, sa première carte d’identité française. Dans ce lieu symbolique de la République, ses souvenirs affluent. Ils le ramènent neuf ans en arrière, lorsque, petit garçon ayant fui la guerre en Syrie avec sa famille, il découvre pour la première fois ce pays qui va devenir le sien. Face à la violence symbolique d’une langue inconnue, il choisit alors le silence comme refuge, comme une barrière protectrice entre ces deux mondes qui semblent irréconciliables.

Ce silence, pourtant, n’est pas vide. Il est peuplé de voix, de musiques, de souvenirs qu’il a enregistrés lui-même sur de vieilles cassettes – témoignages sonores d’une époque où les mots français lui échappent encore. Ces enregistrements, capturés grâce à un magnétophone offert par une enseignante bienveillante, deviennent les fils conducteurs de son récit : la voix de son père musicien chantant en arabe, celle de sa grand-mère racontant des histoires par téléphone depuis là-bas, ou encore sa mère s’aventurant maladroitement dans ses premiers mots français.

Ces fragments de vie, ces archives intimes, tissent une toile sonore entre le passé et le présent, entre ici et là-bas.

Cette création s’inscrit dans ma recherche artistique plus large sur le pouvoir des voix enregistrées comme passerelles entre les êtres, les époques et les cultures. Après avoir exploré, dans ma précédente création, la relation mère-fille à travers des archives sonores familiales captées au moment où une mère perd l’usage de l’ouïe, je poursuis ici mon questionnement sur la manière dont la voix – présente ou absente, retrouvée ou perdue – façonne nos identités et nos liens aux autres.

Dans cet espace administratif où de nombreux destins se jouent chaque jour, j’explorerai la question fondamentale du déracinement : sommes-nous condamnés à être une fissure entre deux mondes, ou pouvons-nous devenir le pont qui les relie ?

Ce spectacle s’adressera aux jeunes spectateurs dès 9 ans, mais aussi à leurs parents, car il interroge notre rapport à l’autre, à l’ailleurs, et à cette part d’étranger qui existe en chacun de nous. À l’heure où tant d’enfants traversent des frontières et doivent reconstruire leur monde dans une nouvelle langue, Au bout de ma langue porte un message d’espoir : celui qu’entre deux rives, on peut construire des ponts.

Sceneweb

août 2025

Au bout de ma langue : une histoire d’enfant déraciné

Au Théâtre de la Concorde, le spectacle Au bout de ma langue résonne comme un poème à voix basse, un cri contenu dans le silence. Porté par le texte de Simon Grangeat et la mise en scène délicate de Tal Reuveny, ce récit touchant suit Taym, un enfant déraciné, qui a choisi de se taire. Parce que les mots lui échappent. Parce qu’il est entre deux mondes. Entre deux langues.

Un enfant, deux langues, et le choix du silence

Taym a 9 ans. Il arrive en France, chargé d’une mémoire qu’il ne sait pas encore formuler dans la langue de son nouveau pays. Le français, pour lui, c’est d’abord « un bruit de fond incompréhensible ». Alors il décide de se taire. Un silence comme une forme de résistance, de peur et de retrait.

Ce qui frappe d’emblée, c’est la justesse avec laquelle la pièce aborde cette fracture invisible mais réelle qu’est le passage d’une langue à l’autre. Elle n’illustre pas seulement une difficulté linguistique, mais un véritable enjeu identitaire : qui suis-je quand je ne peux plus dire ce que je ressens ?

Une scénographie sonore enveloppante

La mise en scène, minimaliste mais évocatrice, s’appuie sur un environnement sonore omniprésent : magnétophones, voix enregistrées, fragments de chansons, souvenirs sonores qui traversent le temps et l’espace. La création sonore de Jonathan Lefèvre-Reich donne au spectacle une profondeur sensorielle rare. Le son devient mémoire, refuge, parfois même personnage.

Ce théâtre parle autant aux oreilles qu’au cœur. Il sollicite notre écoute active, notre empathie, et nous confronte à une expérience que beaucoup d’enfants vivent en silence : celle de la migration, de l’apprentissage d’une nouvelle langue, du désarroi face à un monde inconnu.

Un spectacle pour petits et grands

Au bout de ma langue est présenté comme un spectacle « tout public dès 9 ans ». Et c’est vrai : le langage, tout en finesse, est accessible aux plus jeunes, mais la profondeur des thèmes interpelle autant les adultes. Le spectacle fait partie du projet « 4×4 » des Tréteaux de France, qui vise à amener le théâtre dans des lieux de vie, hors des cadres traditionnels. Un théâtre nomade, mobile, ancré dans le réel.

Ce choix de jouer dans des lieux accessibles à tous, y compris hors des grandes scènes, correspond parfaitement à la philosophie de la pièce : rendre la parole possible, là où on ne l’attend pas toujours.

Une ode au pouvoir de la parole que l’on retrouve

Au fil du spectacle, Taym va retrouver peu à peu sa voix. Non pas en oubliant sa langue d’origine, mais en construisant un pont entre ses deux mondes. C’est là toute la beauté du texte de Grangeat : il ne s’agit pas d’effacer le passé, mais de faire cohabiter deux langues, deux mémoires, deux morceaux de soi.

En somme Au bout de ma langue propose une vision nuancée, humaine, sensible. Un regard d’enfant sur un monde d’adultes.

Le bon plan parisien

octobre 2025

Remarquablement interprété par le comédien Omar Salem, ce spectacle seul-en-scène est un fort intéressant monologue, qui traite du déracinement – c’est-à-dire : quitter son pays, sa culture, pour un tout autre monde. « La pièce explore les bouleversements symboliques, imaginaires, culturels, liés à l’installation dans un nouveau pays », déclare Simon Grangeat, auteur de la pièce.

S’inspirant, nous dit-on, de plusieurs histoires vraies, le spectacle a pour personnage principal un jeune garçon, Taym, 9 ans, fils unique, qui, avec ses parents, réfugiés syriens fuyant la guerre, vient d’arriver en France.

Taym souffre du « bouleversement de voir ses parents arrachés à l’aura de leurs premiers métiers, de la honte de les voir déclassés, devenus inutiles », dit Grangeat. La mère de Taym était médecin, mais ne parvient pas à être embauchée en France, tandis que le père, auteur, compositeur et interprète de chansons en Syrie, mettra beaucoup de temps avant de décrocher enfin un emploi de veilleur de nuit dans un parking.

Le thème principal de la pièce, toutefois, est surtout la vive opposition, que vit l’enfant au moins dans un premier temps, entre sa langue maternelle, l’arabe, et la langue française, qu’on l’oblige à apprendre à l’école. Pour Taym, nous explique-t-on, le français est d’abord « un bruit de fond incompréhensible ». Tal Reuveny, metteuse en scène du spectacle, va jusqu’à parler de « la violence symbolique » que le français, cette langue inconnue, représente pour l’enfant.

Face à cette situation si difficile à vivre, Taym décide de se taire, à l’école mais aussi chez lui, de se réfugier dans le silence, qu’il « choisit comme une barrière protectrice entre ces deux mondes qui lui semblent irréconciliables », dit Tal Reuveny.

Un jour, son maître d’école prête à Taym un vieux magnétophone à cassette, système d’enregistrement du XXe siècle, grâce auquel Taym va pouvoir « se blottir » dans sa langue maternelle, en enregistrant les voix, en arabe, de ses parents ou, par téléphone, de sa grand-mère, restée en Syrie, ou en écoutant des chansons syriennes.

Puis, un jour, la mère de Taym, qui a commencé à étudier le français, se met à lui parler en français, et uniquement en français, pour l’aider à sortir de son mutisme. Et ça marchera ! Progressivement, pour Taym, la langue française viendra ainsi s’ajouter à la langue arabe.

À la fin du spectacle, Taym ira, âgé alors de 18 ans, demander à la mairie sa première carte d’identité française.

Rafael Font Vaillant

A2S Paris

octobre 2025

Au bout de ma langue : Simon Grangeat et Tal Reuveny explorent la dystopie linguistique

La metteuse en scène Tal Reuveny crée au Théâtre de la Concorde la pièce de Simon GrangeatAu bout de ma langue, qui interroge le rapport des immigré·es à la langue d’origine et à la langue d’adoption.

Taym a neuf ans et vient d’arriver en France avec ses parents. De la langue parlée dans ce pays nouveau, il ne connaît rien. Elle lui semble un intense « brouhaha », qui lui fait mal au crâne tant il est agressif. Alors, il se tait et se réfugie dans les replis de sa langue maternelle, dont il enregistre de longs fragments grâce à un magnétophone prêté par son instituteur. Les contes de sa grand-mère, notamment, le bercent et lui offrent un abri salvateur, loin de la violence du français.

Pour explorer le rapport ambigu des immigré·es à cette langue qu’iels n’ont ni choisie, ni tétée avec le lait maternel, l’auteur Simon Grangeat a mené de longs entretiens. Aussi le personnage de Taym est-il la synthèse des confidences délivrées par ses interlocuteurs et interlocutrices. Il est néanmoins parvenu à faire de ses aveux disparates un personnage cohérent, dont nous suivons le désarroi muet.

« La seule chose qui compte, c’est que je puisse me blottir dans ma langue »

Celui-ci est joué par Omar Salem, lui-même issu d’une mère algérienne et d’un père palestinien, arrivé en France à l’âge de quatre ans. C’est peu dire qu’il connaît les difficultés de son personnage. Surtout, son parfait bilinguisme permet à l’auteur et à la metteuse en scène de proposer un spectacle bilingue, qui place le public purement francophone dans la même situation que Taym : si celui-ci raconte son histoire, face public, en français, les disputes de ses parents, les chansons de son père et les récits de sa grand-mère sont livré·es en arabe, sans la moindre traduction. Aux spectateurs et spectatrices de se laisser alors happer par ses sonorités certes pas tout à fait nouvelles, mais en grande partie obscures.

Destiné à être joué dans des espaces non théâtraux comme des écoles ou des centres sociaux, Au bout de ma langue présente une scénographie simple, mais fonctionnelle : de grands tissus moirés recouvrent le sol avant que de se transformer en pudique fichu ou, par la magie de la marionnettisation des objets, en personnage de conte. Au centre de la scène, deux ventilateurs font voleter des bandes magnétiques de cassettes audio. C’est toutefois bien le magnétophone l’objet principal, que l’on ne saurait désigner sous le nom d’accessoire : il apparaît en effet comme un personnage à part entière de la pièce, symbole de la dysphorie linguistique du personnage en même temps qu’espace de réconfort.

Au bout de ma langue explore avec tendresse et justesse les difficultés de son personnage.

Julia Wahl

Cult News

octobre 2025

Construire des ponts entre les langues et les cultures pour développer notre humanité.

Un garçon de neuf ans Taym arrive en France avec ses parents, fuyant la violence de leur pays. Le français qu’il entend pour la première fois lui semble du bruit, « un brouhaha ». A la maison ses parents se parlent en arabe, à l’école les enfants lui posent des questions, l’instituteur tente de lui parler lentement en découpant chaque syllabe, ce qui ne l’aide pas davantage. Alors un jour il ne supporte plus et il décide de fermer sa bouche à triple tour. Sa mère, son père, sa grand-mère restée au pays, ses camarades, ses enseignants tentent de le faire sortir de son mutisme sans succès jusqu’au jour où …

Dans le cadre du dispositif 4×4 porté par les Tréteaux de France, la metteuse en scène Tal Reuveny, elle-même arrivée en France il y a dix ans sans en parler la langue, a souhaité mettre en scène ce texte de Simon Grangeat. Il aborde la question des réfugiés sous l’angle non pas des difficultés administratives qu’ils rencontrent, mais sous celui du bouleversement que représente pour un enfant le fait de se retrouver dans un pays dont il ne parle pas la langue, coupé de sa culture, de ses mythologies et où le statut de ses parents a complètement changé. Les gens que rencontre Taym sont pourtant bienveillants, un maître qui lui donne un lecteur-enregistreur de cassettes, Gaspard, un garçon de sa classe qui l’invite à son anniversaire ou plus tard une maîtresse qui lui parle arabe et lui offre des petits livres bilingues. Mais il y a tous les souvenirs, sa mère, autrefois médecin, lui lisant des livres en arabe pour l’endormir et désormais parlant un français encore maladroit, la voix de son père, autrefois musicien reconnu, devenu veilleur de nuit, celle de sa grand-mère qu’il entend au téléphone. Ces voix on les entend sur le plateau où l’arabe se glisse entre le français, par la voix de sa grand-mère au téléphone, ou celle de son père musicien qui chante. Créant un univers poétique les bandes des cassettes où l’enfant garde toutes ces voix volent sous le souffle des ventilateurs ou évoquent les ondulations de l’eau si précieuse dans la chaleur syrienne. Elles se font aussi lien entre l’ici et là-bas, passerelle entre le français et l’arabe. Les créations sonores de Jonathan Lefèvre-Reich nous font voyager. L’acteur Omar Salem, d’origine palestino-algérienne incarne avec beaucoup de vérité Taym. Pantalon de survêtement et petit sac sur le dos, il raconte son histoire, avec l’air fermé de celui qui a choisi de se taire, qui s’enthousiasme pour courir au téléphone pour entendre sa grand-mère ou se cache sous un tissu pour épier les conversations de ses parents.

Cet enfant qui un jour avait décidé de se taire, peut-être pour reprendre le contrôle de sa vie, réussira à franchir le pont entre les langues. Il deviendra même français. Ce texte destiné à tous les publics, à partir de neuf ans, qui peut être joué partout, pas seulement dans des théâtres mais aussi dans des mairies, des écoles, des bibliothèques, est un très beau message à opposer à la droite xénophobe.

Micheline Rousselet

Blog culture SNES-FSU

octobre 2025

Au bout de ma langue. Au pays des mots perdus, cette part d’étranger qui reste en nous…

Se trouver dépossédé de sa langue et de sa culture par l’exil est une blessure douloureuse qui peine à se cicatriser. Simon Grangeat explore cette « fissure entre deux mondes » dans un spectacle mi-arabe, mi-français.

Taym a dix-huit ans et s’apprête à demander sa carte d’identité française. Un acte qui n’a rien d’anodin car Syrien, il a fui la guerre neuf ans auparavant avec ses parents. Au moment d’adopter ce qui n’est pas seulement un papier qui l’autorise à avoir les mêmes droits que les autres dans le pays où il vit, ses souvenirs le ramènent au passé et à son arrivée, avec son père et sa mère, dans un pays dont ils ne parlaient pas la langue. On suivra l’itinéraire qui le mène d’un attachement viscéral à sa culture d’origine, à l’exclusion de toute autre, jusqu’à l’identité qu’il se crée et qui passe par l’hybridation et l’échange.

Le déracinement à travers le regard d’un enfant

Le jeune homme replonge dans son enfance. Armé en tout et pour tout d’un magnétophone à cassettes, qui constitue son lien avec le monde qu’il a quitté, il évoque le souvenir d’un temps vécu comme un âge d’or : un père chanteur et musicien qui vivait de son art ; une grand-mère à histoires dont il attendait chaque conte avec autant d’impatience que de plaisir anticipé. Leurs enregistrements, il les a conservés et les écoute en boucle, comme le seul lien qui ait encore du sens. En France, ses parents sont coupés du monde. Ils ne parlent qu’arabe et le père de Taym ne chante plus. Il n’a pas non plus de travail, parce qu’il ne parle pas le français.

Aussi, lorsque l’enfant de neuf ans est inscrit à l’école, il n’entend que des sons dépourvus de sens. Mais il ne veut pas non plus leur en chercher un. Les tentatives des enseignants ou les manœuvres de rapprochement que tente l’un de ses condisciples restent sans effet. Mieux – ou pire – c’est à une véritable grève du français, et plus généralement du langage, qu’il se livre. Il deviendra mutique, comme un acte ultime de protestation face à ce dont on l’a dépossédé, passant en boucle les petits cailloux sonores qui jalonnent son enfance.

Il faudra toute l’opiniâtreté de ses parents, qui trouvent un moyen d’échapper au flottement de leur statut de réfugiés sans emploi pour, d’une certaine manière, trouver une place dans la société, de ses enseignants qui vont chercher à établir un lien en l’amenant progressivement à briser le silence et de ses camarades qui tracent aussi un chemin vers lui pour qu’il comprenne qu’on peut jeter des ponts entre les cultures sans que l’une exclue l’autre.

Un spectacle en arabe et en français

Le point d’attache de Taym, c’est cette langue arabe à laquelle il reste rivé. Le comédien qui l’incarne, Omar Salem, est d’origine palestino-algérienne. La partie importante qu’occupe le texte en langue arabe dans le spectacle marque une forme de retournement de ce qu’on est accoutumé d’entendre. C’est sa beauté, mise en avant à travers les chansons de Khaled Aljaramani, les échanges entre les parents de Taym ou le lien ténu mais indestructible qui le relie aux contes de sa grand-mère, qui est mis en avant. Mais c’est aussi un arabe multiple : il est syrien, comme le pays d’où vient Taym, maghrébin, comme la langue dans laquelle s’exprime l’institutrice qui brisera la résistance du petit garçon, mais aussi littéraire, fusionnant toutes les expressions dialectales dans la langue qui les a fait naître.

Non sous-titrés, rarement traduits par les personnages, ces textes évoquent un paradis perdu où chant, danse et récit forment une bulle dans laquelle l’enfant se réfugie. La musique accompagne le voyage intérieur de ce petit garçon qui choisit de résister, d’une certaine manière, à ce qu’il perçoit comme un anéantissement. Dans la tête de Taym, le français n’est que balbutiements, borborygmes, découpages insipides en syllabes martelées, phrases dépourvues de réalités et d’envies, même quand il en perçoit le sens.

Une mise en scène minimaliste mais inventive

Pour évoquer ce voyage imaginaire dans la tête d’un enfant, le réalisme n’était pas de mise et Taym n’aura pour accessoires que le magnétophone à cassettes, point d’ancrage de toute l’histoire, son sac à dos d’écolier d’où il tire les éléments qui structurent son récit, des tissus couleur de sable qui seront tour à tour table sous laquelle il se cache, draps dans lesquels il s’enfouit mais aussi, tendus, castelet dans lequel il dialoguera avec une marionnette qu’il fabrique avec un autre morceau de tissu.

Car le magnétophone et ses cassettes forment tout son univers. Incarnation de la mémoire de Taym, ils sont aussi emblématiques de ces appareils et de ces moyens, anciens de notre point de vue d’aujourd’hui, qui font partie intégrante de l’imaginaire moyen-oriental de la musique.

Support par excellence, ils formeront aussi la matière avec laquelle jongle l’enfant. Les rubans filiformes des bandes magnétiques se métamorphoseront en personnages dialoguant, en chevelures flottant au vent exprimant la liberté ou l’abattement sous le souffle à géométrie variable des deux ventilateurs présents sur scène.

Véritables acteurs d’un théâtre d’objets, les ventilateurs, quant à eux, animeront des tissus devenus vêtements de femmes, ou symboliseront, avec les tissus, le mouvement du vent ou de l’eau dans lesquels l’enfant se débat. D’arrêts en reprises, d’habillages en replacements, ils fourniront leurs répliques à ce seul-en-scène.

Un projet dans un dispositif qui favorise la circulation et l’échange en même temps que la création

Ce spectacle s’intègre dans un dispositif porté par les Tréteaux de France, en collaboration avec La Chartreuse de Villeneuve-lez-Avignon, le Centre international de la langue française à Villers-Cotterêts et le Totem, une scène conventionnée Art, Enfance et Jeunesse à Avignon : 4 x 4.

Ils sont quatre partenaires pour un projet qui associera quatre intervenants. Pour chacun, il y a au départ une commande à un auteur ou à une auteure qui comporte des rencontres avec des habitants du territoire des quatre partenaires. De ces rencontres naît un texte dont le sujet devra concerner l’ensemble des partenaires. Une équipe artistique sera créée pour le monter, toujours en lien avec les habitants. Un lieu faisant partie du quotidien des habitants sera choisi pour la représentation ; salle des fêtes ou des mariages, gymnase, bibliothèque municipale, etc.

Un projet de longue haleine puisqu’il nécessite plus d’un an et demi pour être mené à bien : en février, sélection des trois auteurs ou autrices pressenti.es pour le projet ; d’avril à novembre, résidences d’écriture ; en décembre lecture publique des propositions et sélection du texte qui sera mis en scène ; la saison suivante, création.

Au bout de la langue est le troisième projet issue du diapositif. Deux autres spectacles ont déjà vu le jour et sont actuellement en tournée : FAIL (Fonce. Avance. Invincible. Loser) de Marjorie Fabre (mise en scène Jonathan Salmon) et Jnoun d’Anne Corté (mise en scène Julien Frégé). Le premier nous apprend à aimer nos grandeurs comme nos faiblesses ; le deuxième, dans une salle de classe de collège, interroge la masculinité toxique et les agressions sexuelles.

Au bout de la langue : à jouer hors les murs

Comme les autres spectacles du dispositif 4 x 4, Au bout de la langue , s’il peut être joué dans un théâtre, est surtout prévu pour être représenté dans d’autres lieux, comme des salles de mairie, par exemple – le lieu par excellence où se définit la question de l’identité –, ou dans une salle de classe. Aisément transportable – quelques valises –, sans décor, il est en prise avec la réalité, avec le quotidien.

Son questionnement touche largement le public auquel il s’adresse en donnant à voir les multiples facettes des migrations d’aujourd’hui. Non seulement la pièce place les spectateurs « français » dans la peau de celui qui arrive pour lui faire comprendre les difficultés auxquelles il se confronte mais elle invite aussi à réfléchir sur ce que devrait être l’intégration : un enrichissement et non une perte.

Un thème qui touche particulièrement la metteuse en scène Tal Reuveny, arrivée en France voici dix ans alors qu’elle ne parlait pas notre langue. « Je poursuis ici mon questionnement sur la manière dont la voix – présente ou absente, retrouvée ou perdue – façonne nos identités et nos liens aux autres. […] Ce spectacle […] interroge notre rapport à l’autre, à l’ailleurs, et à cette part d’étranger qui existe en chacun de nous. »

Le spectacle célèbre le non-renoncement à ce qui nous a pétri et qui fait notre force en même temps qu’il s’inscrit dans une ouverture mutuelle où l’écoute de la différence s’impose. Sa représentation hors les murs devrait ouvrir la route à un dialogue, pas seulement avec les enfants mais plus généralement avec les familles. Le bord plateau qui convient au spectacle assume aussi ce rôle.

Sarah Franck

Arts-chipels

octobre 2025