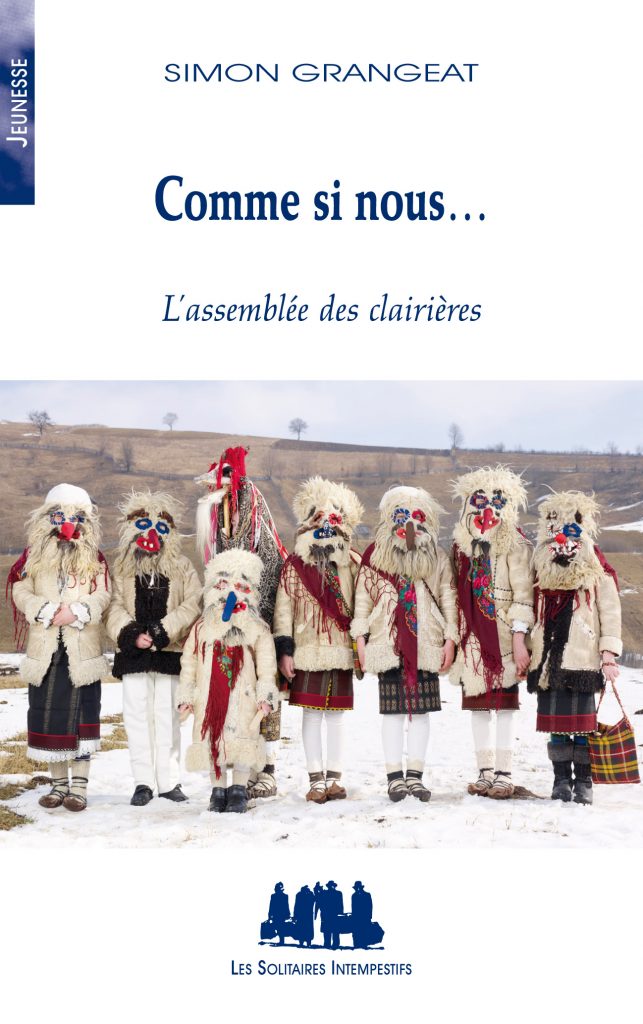

Comme si nous…

Les Solitaires intempestifs, 2019

80 pages

PERSONNAGES :

6 femmes

6 hommes

la pièce peut être prise en charge par trois interprètes

Prix et sélections

recommandation de l’éducation nationale – cycle 4, 2025

finaliste du prix Poisson Volant, porté par La Maison Théâtre, 2022

lauréate du prix des lecteurs du Cher, 2021

sélection annuelle de La Revue des livres pour enfants, 2020

Soutiens à l’écriture

écrite dans le cadre d’un compagnonnage auteur / metteur en scène avec Christian Duchange, compagnie L’Artifice / La Minoterie

Fin avril 1999, dans le massif de la Chartreuse – entre la Savoie et l’Isère – une chorale d’enfants disparaît en rentrant de tournée. Un groupe entier, d’un seul coup. Sans un signe précurseur. Sans une trace. Passé le frémissement des premiers jours, le mystère cesse de faire recette et les disparus s’abîment dans l’oubli.

Comme si nous… reprend le fil de l’enquête en tentant de faire apparaître une lecture nouvelle. Et si ce groupe n’avait pas disparu accidentellement ? S’il s’agissait d’une tentative délibérée d’évasion, de refus du monde guidé par l’impérieuse nécessité de vivre une aventure ? Comme si cette disparition était le premier pas vers un autre monde possible.

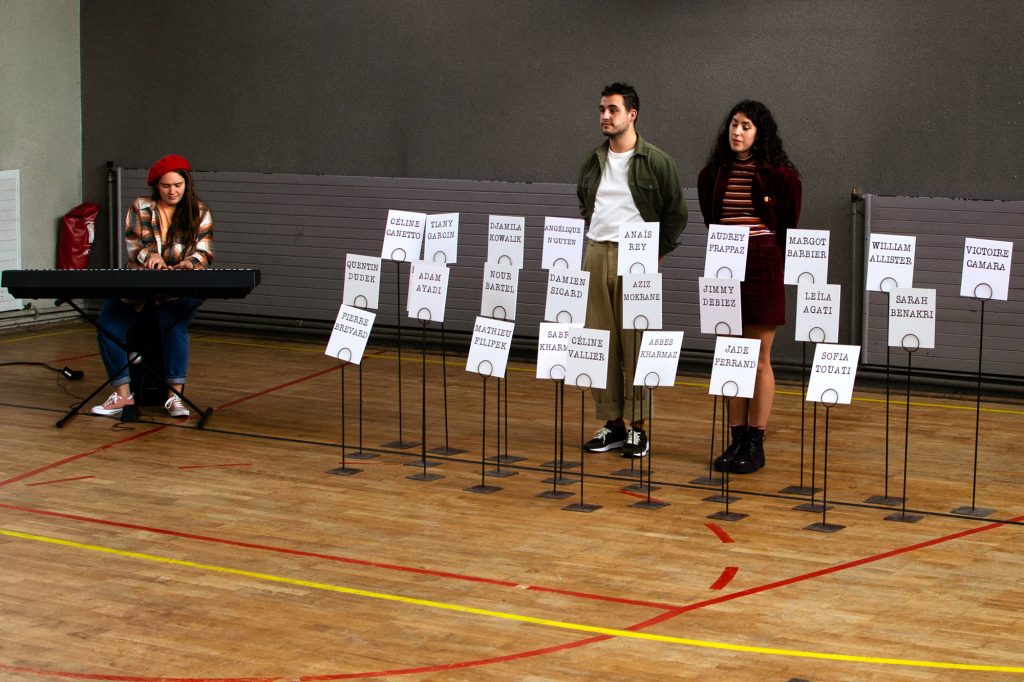

mise en scène Christian Duchange

(c) Jessica Calvo

mise en scène Christian Duchange

(c) Jessica Calvo

mise en scène Thomas Fourneau

extrait

Djamila. – Je suis pas d’accord avec ta méthode, Victoire.

Victoire. – Tu es toujours négative.

Djamila. – C’est pas la question.

Jimmy. – Si vous vous engueulez tout le temps, on n’arrivera jamais à rien.

Djamila. – On s’engueule pas.

Jimmy. – Vous êtes jamais d’accord.

Victoire. – C’est vrai, tu as toujours quelque chose à redire.

Djamila. – C’est pas grave de pas être d’accord.

Jimmy. – Ça fait pas avancer les choses.

Djamila. – Je dis ce que je pense. Faut pas le prendre pour toi.

Victoire. – Dès que je fais une proposition, tu trouves quelque chose à redire.

Djamila. – Si c’est pour être obligée de me taire et de vous obéir, ça sert à rien de continuer. Je peux très bien rentrer chez moi, ça sera la même chose.

Jimmy. – Dis pas ça !

Djamila. – Moi, ce que je veux, c’est qu’on s’invente quelque chose de mieux.

Victoire. – Moi aussi, c’est ce que je veux.

Jimmy. – Tout le monde veut ça.

Djamila. – Tu as repris les papiers que tu as fait écrire hier soir ? Tu les as lus ?

Victoire. – Il y a plein de choses bien.

Djamila. – Qui c’est qui a écrit ? Tu as regardé qui t’a rendu son papier ?

Victoire. – Je sais pas, non.

Jimmy. – Un peu tout le monde.

Djamila. – Il y a presque que les grands qui ont rendu un papier. Ou alors les petits qui savent vraiment bien écrire, les bons à l’école. Les autres, ils se sont pas exprimé. Ça te convient comme méthode ?

Autour de l’écriture

Autour de la pièce

À nos chers disparus

À l’occasion de la création de Comme si nous… L’assemblée des clairières, Christian Duchange a demandé à Étienne Gruillot, philosophe et compagnon de longue date de la compagnie L’Artifice, de réfléchir à nos côtés autour des problématiques posées par la pièce.

Découvrez sa mise en perspective…

« La disparition s’annonce d’abord comme une figure de l’échec : pire que tout, pire que la mort surtout. Disparaître, c’est mourir beaucoup. On appelle les morts « nos chers disparus », mais la disparition n’est pas une métaphore de la mort, c’est même tout l’inverse : la mort est comme une disparition, en moins grave ; avec les morts au moins, on sait. Politesse des cadavres : les morts se voient, les morts se touchent, les morts s’expliquent, mais les disparus, eux, n’ont rien à nous dire. Du coup, on ne sait pas où les mettre ! Et pas mèche de savoir s’ils sont vivants ou morts ! Et nos questions, ne se laissant plus convertir en problèmes, s’autorisent tous les fantasmes : accident ? fugue ? enlèvement ? meurtre ? Étonnamment, quand aucune preuve n’atteste de la mort, le droit la décrète, à l’usure : « Portés disparus ». Le concept juridique de disparition proclame « le décès de tout français dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, lorsque son corps n’a pu être retrouvé » (art 88). C’est que toute disparition est à la fois mystérieuse et scandaleuse pour nos sociétés de transparence, de surveillance et de “communication” : à l’heure de la traçabilité triomphante, nos disparus sont désespérément invisibles et injoignables. La disparition suspend l’existence, qui flotte désormais entre la vie et la mort, entre l’espérance et le deuil, en proie à une attente perpétuelle minée par la folie de l’irreprésentable…

Traditionnellement pourtant, la disparition fut longtemps appréhendée comme un événement féerique, la trace même du merveilleux. Annonce même de l’événement grandiose… Mythes antiques, épopées médiévales, contes et légendes modernes mêlent le surnaturel au réel et déjouent nos attentes rationnelles en multipliant apparitions et disparitions extraordinaires : les deux se mélangent dans les fascinantes métamorphoses où la disparition annonce et solde une réapparition... Dès lors, tout disparu pourrait être réapparu sous une autre forme, derrière laquelle -comme sous un masque- il passe inaperçu : on ne reconnaît pas la chenille sous le papillon, et l’on peine à retrouver l’enfant sous les traits de l’adolescent qui “ne se ressemble guère” et ne nous ressemble plus : mais pourquoi faudrait-il qu’on se ressemble ? Rappelons-nous ce bel éloge de la fuite que Gide adresse à Nathanaël dans Les nourritures terrestres : « ne demeure pas auprès de ce qui te ressemble ; ne demeure jamais, Nathanaël. Dès qu’un environ a pris ta ressemblance, ou que toi tu t’es fait semblable à l’environ, il n’est plus pour toi profitable. Il te faut le quitter. Rien n’est plus dangereux pour toi que ta famille, que ta chambre, que ton passé. » Aussi, la disparition qui ouvre une brèche existentielle peut être désirée comme une désertion salutaire, comme un premier moment de libération. Où sont donc passés nos enfants ? Ils sont partis, pardi ! La liberté est à ce prix : il faut s’effacer, “se barrer”du monde des adultes qui suent si souvent la résignation, la dispute et l’ennui. Les enfants ont assez d’imagination pour s’inventer un monde à eux et trouver à rouvrir la petite porte des possibles : « on ne franchit jamais qu’une porte à sa taille », dit Lacan en réfléchissant sur Alice au Pays des merveilles…

Il est inévitable, alors, que parents et enfants se “perdent de vue” pendant l’adolescence ; ce pourquoi le pédopsychiatre Winnicott caractérisait cette période par la métaphore du “pot au noir”. L’expression apparaît au 19ès avec le jeu de colin-maillard : les yeux bandés, on se retrouve dans le “pot au noir” quand on ne voit plus rien et risque de se cogner, de se faire mal ; par extension, le pot au noir désigne encore cet espace de navigation intertropical dans lequel « on ne sait pas de quel côté le vent va tourner, ni s’il va y avoir du vent ». Telle apparaît la déroute adolescente : « La dynamique du processus d’adolescence est frappée d’instabilité, c’est “le pot au noir”, passage obligé où l’évolution physiologique irrémédiable se conjugue avec des fluctuations psychoaffectives chaotiques et imprévisibles. » La pente de la facilité reconduirait volontiers les enfants vers la vallée peuplée des hommes ; mais le défi de la liberté les ramènera toujours à la forêt mystérieuse et touffue de l’aventure. D’ailleurs, dans la tradition orale rapportée par Perrault, ce sont bien des parents qui avaient voulu perdre leurs enfants dans la forêt ; rien d’étonnant à ce que nos Petit Poucet y retournent un jour : ‘fallait pas commencer !…

Mais les chemins de traverse hantent aussi les adultes : sait-on bien que 50000 personnes disparaissent en France chaque année, et que 5 à 10000 d’entre elles le font volontairement ? Souvent sur une impulsion brusque, violente, irrépressible, comme par un réflexe de survie. Ailleurs, comme au Japon, c’est le sens de l’honneur qui fait disparaître 100000 personnes par an (hormis un petit tiers de suicidaires avérés, les autres grossissent l’immense cortège des fameux « évaporés » disparus sans laisser de traces)… C’est dire que la fugue n’a rien d’un enfantillage : les enfants obéissants restent là. Il faut être grand pour désobéir, et fort dans sa tête pour s’arracher à ce qu’on aime, sa chère Ithaque ou son petit Liré. « Faut-il partir ? Rester ? », demande Baudelaire au terme de son Voyage. Rien de plus simple que de continuer à suivre le mouvement rectiligne uniforme de sa vie : il suffit d’obéir à la loi d’inertie des physiciens ! Mais celui qui a entrevu, même en un éclair, la possibilité de la dernière fois pour sortir du système de sa vie, celle de la première fois pour devenir le pionnier de son existence ; celui qui a une seule fois éprouvé la tentation de tout quitter sans rien emporter, celui-là sait où sont les lâches. Il sait comment on peut aimer, et se laisser aimer, et faire semblant d’aimer par faiblesse…

Alors, où sont passés nos enfants ? Là où est passée notre enfance : dans le trésor de nos souvenirs ! À l’image du bon vieux temps passé, l’enfance ne se retrouve pas (on peut -hélas- “retomber en enfance”, mais on ne s’y retrouve jamais). Comme tout ce qu’on a aimé, on n’aperçoit son enfance qu’après-coup, quand elle a… disparu. Mais il fallait bien en sortir : car enfin, ce qu’on sort de l’enfance quand on sort de l’enfance, c’est l’adulte ! Grandir, c’est métaboliser son enfance qui s’abolit et s’accomplit en chacun d’entre nous. Winnicott aimait encore à dire que pour l’enfant, « se cacher est un plaisir, mais ne pas être trouvé est une catastrophe ». L’enfance ne disparaît jamais totalement, et si elle n’est plus comme un objet posé devant les yeux, chacun peut la retrouver en lui, dans sa faculté de rêver, de jouer et de créer, de s’interroger, de surprendre et d’être étonné, de s’enthousiasmer. Se savoir fragile et y croire encore…

L’enfance ne disparaît jamais : cherchons mieux. »

Étienne Gruillot

Dans la presse

Simon Grangeat raconte un fait divers qui aurait eu lieu le vendredi 23 avril 1999. Vingt-cinq enfants âgés de 8 à 12 ans et leur cheffe de chœur de la chorale de Chantoiseau ainsi que le chauffeur du bus rentrent d’une tournée de dix jours. Le bus tombe en panne dans la montagne du côté de Grenoble. Il fait nuit. Le chauffeur sort pour tenter de réparer le moteur. La cheffe de chœur l’accompagne pour tenir la lampe. Quand ils remontent dans le bus pour annoncer qu’ils vont être bloqués toute la nuit, le bus est vide : les enfants ont disparu. La police enquête mais ne trouve aucune trace des enfants et aucun coupable. En s’appuyant sur les pièces à conviction, l’auteur émet une supposition : et si les enfants avaient choisi de s’échapper, de s’émanciper, de vivre autrement, loin des adultes ? Une ode à l’enfance et à la liberté.

Fanny Carel

La Revue des livres pour enfants

juin 2020

« Fruit d’une collaboration entre l’auteur Simon Grangeat et le metteur en scène Christian Duchange, Comme si nous… L’assemblée des clairières offre au jeune public un espace de réflexion politique, par l’imaginaire.

Avec sa compagnie L’Artifice qu’il fonde en 1990 et à la tête du théâtre La Minoterie à Dijon qu’il a créé et dirige depuis 2014, Christian Duchange n’a de cesse que de « traverser les territoires d’enfance ». Dans Comme si nous… L’assemblée des clairières, il le fait en compagnie de l’auteur Simon Grangeat, dont il apprécie l’écriture documentaire « servie par les émotions de personnages aux histoires singulières et édifiantes ». C’est donc un pied dans le réel, un autre dans l’imaginaire que tous les deux s’emparent d’un fait divers qui remonte à fin avril 1999 : la disparition, dans le massif de la Chartreuse, de toute une chorale d’enfants qui rentrait de tournée. Accident, ou aventure ?

Le théâtre politique à hauteur d’enfant

Dans leur fable, Simon Grangeat et Christian Duchange optent pour l’aventure, pour la tentative délibérée de vivre autre chose que ce que nous propose l’époque. Afin de donner au jeune spectateur la possibilité de « s’armer en pensée », ils font des disparus des utopistes en herbe. Des individus animés par l’envie de vivre la démocratie autrement. Porté par trois acteurs – Gaïa Oliari-Inès, Galla Naccache-Gauthier et Théo Perrache – Comme si nous… L’assemblée des clairières est un procès philosophique doublé d’une épopée fantastique. Elle mène petits et plus grands en terrain politique.

Anaïs Heluin

La Terrasse

juin 2021

Le 23 avril 1999, vingt-cinq enfants composant une chorale en tournée disparaissent sans laisser de traces. À l’époque, une enquête bâclée met un terme à l’histoire : « Accident de montagne. » Fermez le ban. Aujourd’hui, vingt ans après, Simon Grangeat reprend l’affaire. À partir de ce faux fait divers, il organise les reconstitutions, retravaille les éléments du dossier et dévoile cette vérité incroyable : les enfants ne sont pas morts, ils sont partis. De manière préméditée. Ils ont fait un pas de côté. Et il découvre, dans les notes laissées par certains enfants, dans leur répertoire de chansons, dans les phrases soulignées d’un livre au titre évocateur Les Naufragés secrets retrouvé dans le car abandonné, qu’avant de partir en tournée, les enfants se réunissaient et tentaient de définir ce que pourrait être un monde nouveau. Et de trouver d’abord une façon de parler ensemble pour que tout le monde s’exprime sans que la parole soit accaparée par quelques-uns : « Ce soir, chacun va dire ce qu’il a à dire. Ce qu’il peut plus supporter. Ce qui le met en colère ou bien ce qu’il aimerait changer. Quand tout le monde aura parlé, on pourra décider. » Comment s’écouter ? On peut dire de ce texte qu’il est un texte politique pour les enfants qui met en scène l’organisation du monde en commençant par ce qui est le plus compliqué : la prise de décision. « Il faut qu’on crée les conditions de la parole, de la parole de chacun ». Et pour cela, les enfants vont utiliser des masques d’animaux : « Quand on prend le masque du loup, on doit porter la parole agressive et si nous on est pas agressif, on est le porte-parole de ceux qui pourraient être agressifs. Quand on a la souris, ça veut dire qu’on a peur ou bien qu’on porte la parole de ceux qui ont peur. » Et ainsi masquée, l’assemblée des clairières décidera de « Retrouver/ l’endroit/ des histoires/ et des rêves/ et se rassembler/ se raconter encore/ encore. » Une belle histoire pour écrire le mode d’emploi d’une utopie.

Patrick Gay Bellile

Le Matricule des Anges

n°210

février 2020